第2回 AkaDako実践アワード 入賞実践の紹介

AkaDakoを活用した授業やワークショップ、研修、教材開発など、全国からたくさんの実践をご応募いただきました。どの実践も、子どもたちの主体的な学びや先生方の工夫が感じられる素晴らしいものばかりです。

その中から、特に印象的な実践や新しい挑戦、楽しいアイデアが光るものを「第2回 AkaDako実践アワード」として選出し、2025年3月16日に開催された「第3回 AkaDako Meet Up in Tokyo」にて発表・表彰いたしました。

本ページでは、受賞した実践を紹介します。

第2回 AkaDako実践アワード結果

- グランプリ 1名

- 準グランプリ 2名

- TFab賞 10名

🏆グランプリ🏆

実践タイトル

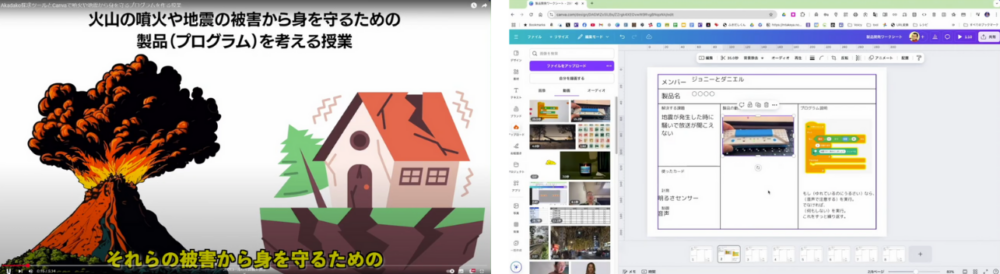

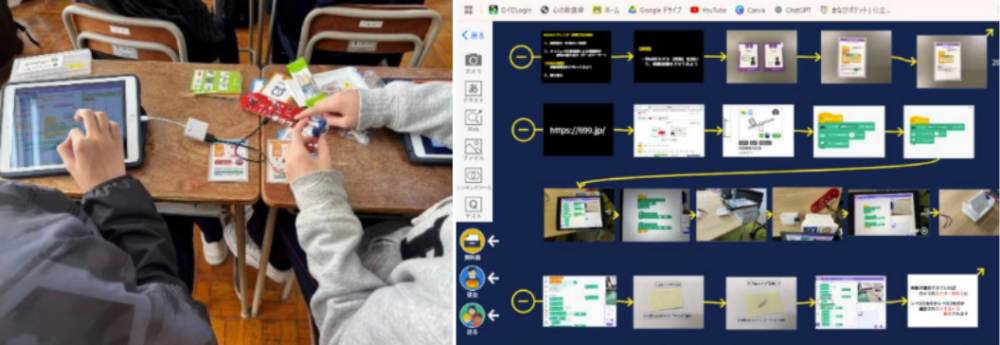

「Akadako探求ツールとCanvaで噴火や地震から身を守るプログラムを作る授業」

受賞者

五所川原市立五所川原小学校 前多昌顕 先生

実践内容

- 1. 導入

- 自宅にあるコンピュータの台数を考えさせ、センサーやアクチュエーター、プログラムの概念をつかむ。

- 「Akadako探求ツール」にアクセスし、センサーやアクチュエーターを実際に体験させる。

- 身近な電気製品がどのようなセンサー+アクチュエーターの組み合わせで動いているかを想像させる。

- 2. プログラミング実践(1回目)

- 「明るくなったら消える電灯」のプログラム例を参考に、子供たちが自由にセンサーとアクチュエーターを組み合わせてプログラムを作る。

- まずは子供たちだけに試行錯誤させ、必要に応じて教師がサンプルプログラムを提示する。

- 3. 課題設定(2回目)

- 火山の噴火や地震による被害を減らすにはどのようなプログラムが必要かを考え、ワークシート(Canva使用)に記入。

- 「もし〇〇なら△△を実行、そうでなければ何もしない」という条件を作り、ずっと繰り返す形でプログラムを組む。

- 例:「動き(振動)が一定値以上かつ音量が一定値以上なら“地震です、静かにしましょう”と3回繰り返す」

- 4. 成果物作成

- 自作プログラムのスクリーンショットを取り、Canvaのワークシートに貼り付ける。

- 実際に動かして解説している動画を撮影し、Canvaに挿入。

- 5. 共有と振り返り

- 隣同士でプログラムを見せ合い、目当てについてふり返りをまとめる。

- 実践資料

実践結果・感想(受賞者)

Akadako探究ツールの導入は、非常にスムーズに進んだ。この授業は、地区の中学校区の公開授業として実施した参観者からはプログラミングの授業としても理科の授業としても違和感なく成立しているとの感想をいただいた。

45分の授業時間内で子供達がトライ&エラーを繰り返し、試行錯誤する時間を十分に確保できた。

理科に限らず、他の教科でも実施可能な授業パターンだと思う。

グランプリ受賞理由

- 防災教育とプログラミングを組み合わせた新しい授業スタイル

- 児童が主体的に考え、試行錯誤しながら学ぶ探究的な取り組み

- 他の教科にも応用可能な授業デザインとしてのモデルケース

🏆準グランプリ🏆

実践タイトル

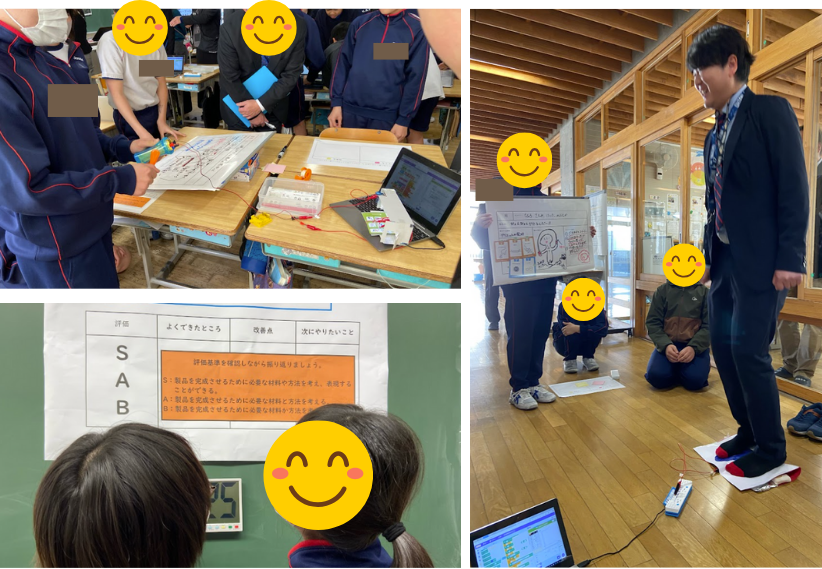

「身近な人の困りごとを解決しよう!」

受賞者

茨城県つくば市立春日学園義務教育学校 篠原 貴人 先生

実践内容

6年生のSTEAM教育実践 ~電気の利用とプログラミングを活用した課題解決~

- 6年生の理科「電気の利用」と総合的な学習の時間を合科的に運用し、身近な人の困りごとをプログラミングを使って解決するSTEAM教育の実践を行った。子どもたちは、お世話になった保護者や先生の困りごとを解決するため、Microsoft Formsを用いて意見を募集した。「出勤簿のハンコを忘れてしまう」「朝、娘が起きてこない」など、6つの困りごとが集まった。

- 4人1グループで、それぞれ解決できそうな課題を選択し、企画書を作成。製品の動作イメージや使用するプログラムについて話し合い、ホワイトボードにまとめることで活発な議論が生まれた。計測や制御といった、理科の授業で学んだスキルを活かしながらプログラム案を考える姿が印象的であった。

- 学習の評価にはルーブリックを用い、「製品を完成させるために必要な材料や方法を考え、表現することができる」をS評価とし、毎時間掲示した。企画書から制作に至るまで、ルーブリックと照らし合わせながら個人やグループで振り返ることで、「誰のために」「何のために」といった相手意識や目的意識を持ち続けながら取り組むことができた。

- 制作の時間では、考えたプログラムが思い通りに動かないこともあり、何度もテストを重ねたり、人形を使ってシミュレーションを重ねたりして試行錯誤する姿が見られた。また、企画書やプログラム案をCanvaの学級共通スライドにアップすることで、他班の取り組みを参考にしながら学び合う様子も印象的であった。

- プレ発表では、実際に困りごとを提供してくださった先生方を招き、自分たちが制作した製品を発表した。先生方から意見をもらいながら改良を重ね、製品を完成させた。例えば、「出勤簿のハンコを忘れる」という課題に対しては、先生が椅子に座ると回路が接触し、「ハンコを押しに行きましょう」と音声で知らせるユニークな製品を開発。また、AIの画像認識を活用し、先生方の顔を200枚撮影・学習させ、声をかける機能を持たせた実用的な製品も生まれた。理科を軸にしながら、幅広い学習につなげることができた実践となった。

実践結果・感想(受賞者)

- 理科の学習にとどまらず、生活の中で活かせる単元計画を作成したことで、学習内容を発展的に応用することができた。

- 子どもたちは、自分たちで企画し、制作する過程を通じて授業に意欲的に取り組むだけでなく、困りごとを解決したことで先生方から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられ、自己肯定感が高まったという振り返りも見られた。

- また、何よりもプログラミングを身近に感じることができ、問題解決のために必要なスキルであることに気付くことができた。

準グランプリ受賞理由

- 実社会に根ざした学びを提供し、課題解決能力を高める

- 先生と児童が協力し、学校全体で問題解決に取り組む

- ルーブリック評価の活用で、学びの可視化と振り返りを実現

🏆準グランプリ🏆

実践タイトル

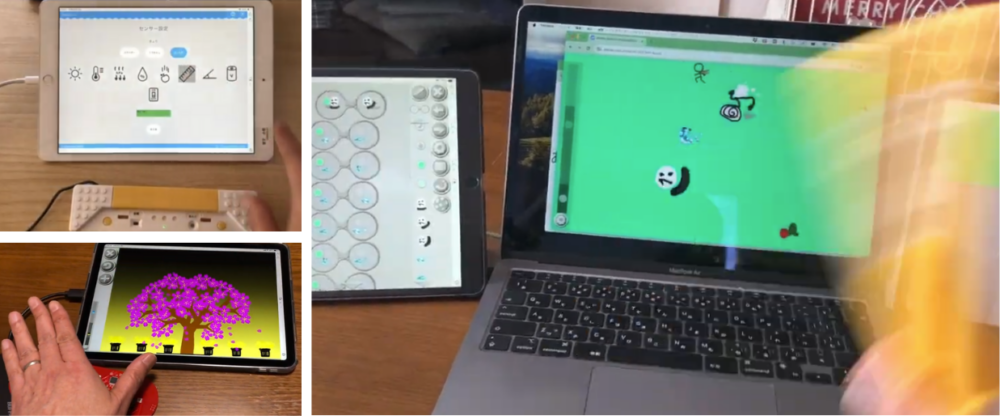

「センサービスケットであそぼう♪」

受賞者

デジマインド 金子 正晃 先生

実践内容

Viscuitプログラミング工房 の各クラスで ビスケットとAkaDakoを使って、いろいろな作品作りに挑戦しました。

- 1回目「AkaDakoを使ってみよう」

- ビスケットにAkaDakoを繋いで何ができるのか試してみました

- 2回目「センサービスケットでお花見」

- 毎年3月末に実施している「ビスケットでお花見」にAkaDakoのセンサーを組み合わせて遊びました

- 第1回目でそれぞれのセンサーの動きを確認しているで、どのセンサーをどう使うかは子供達が自分で選びました

- 動画は、「明るさセンサー」「加速度センサー」を使った作品です

- 3回目「センサービスケットで運動会」

- センサービスケットを使って、徒競走を行いました

- 参加者それぞれが走者を作成。それをランド表示して一つの画面に表示

- 「加速度センサー」を使って、AkaDakoを振るとそれぞれが作ったの走者が走る。

- 走者はレギュレーションを決めて、進むメガネ2個、止まるメガネ1個 としました。

実践結果・感想(受賞者)

- それぞれが、センサーの特質を理解して、それを活かした作品を作ってくれました。

- いつも使っているビスケットにセンサー(AkaDako)が加わることで、可能性がグーッと広がりました。子供達も夢中になって取り組んでいました。

準グランプリ受賞理由

- 子どもたちがビスケットと連動させながらセンサーを活用し、自由な発想で作品づくりに取り組んでいる。

- 段階的な授業で、楽しみながらプログラミングを理解できるようになっている

- 行事と結びつけた活動で、主体的な探究を促している

🎖️TFab賞🎖️

🎖️アート×テクノロジー賞🎖️

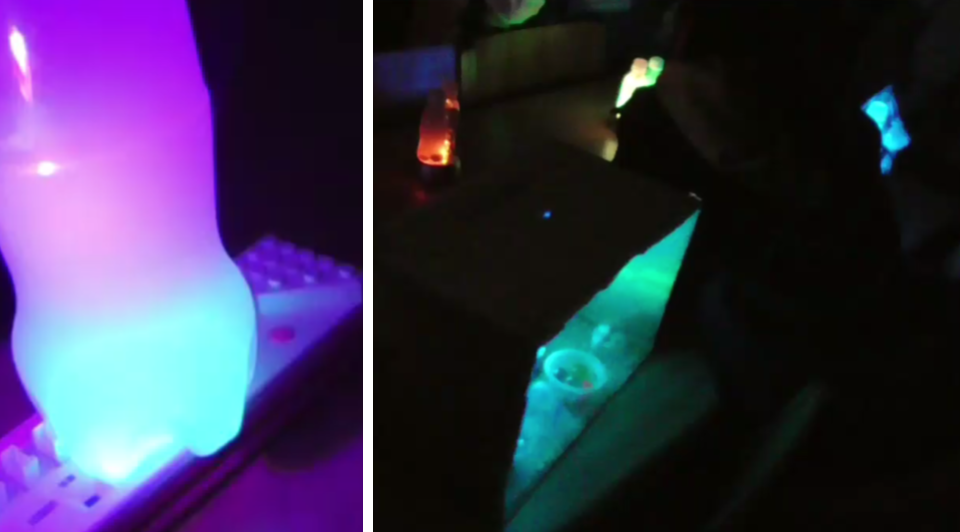

実践タイトル:「好きに光らせて音楽を流して 図工「きらめき劇場」×AkaDako探究ツール」

受賞者:仙台市立虹の丘小学校 佐藤隆太 先生

実践内容:

6年図工「きらめき劇場」。購入したLEDライトを使い、暗闇で光り輝く自分の世界を創り出します。

そこまでやったところで、子供たちに提案です。「このLEDライト、自分で思ったように光らせたくない?」子供たち「え?できるの?」「いや、そりゃできればやりたいですけど…」私、AkaDako探究ツールを取り出します。子供達「できるかも!」

そこからAkaDakoのアプリで色を変化させられることを確認したり、みんなでいじり倒して、気づいた光らせ方を紹介しあったり。暗くなったら光るプログラムについても、改めてみんなで確認。

そして自分の作品に合わせて、LEDはもちろん音楽も付けちゃいました。クラスみんなで「せーの」でお試し。自分たちが作った作品とAkaDako探究ツールが融合しました。

実践結果・感想(受賞者):

手作りしたものとAkaDako探究ツールがコラボする瞬間が最高でした。自分の作品に合わせて色やBGMを選んだので、思った以上に個性的な作品が出来上がっていました。光るタイミングも色も自由に変えられて、子供たちはAkaDako探究ツールに夢中でした。「展覧会形式」ではそれぞれのBGMが重なってしまったので、次回は「作品発表会」を開催するのもよいかも…と感じました。

🎖️レジェンドチャレンジ賞🎖️

実践タイトル:「還暦親爺:免許外の技術科をタコラッチで孤軍奮闘!」

受賞者:岩見沢市立豊中学校 佐藤祈 先生

実践内容:

還暦を迎えた60歳の美術教師は、役職定年後に中学校の現場へ復帰。しかし、赴任先で担当するのは主免の美術科に加え、免許外の技術科も含まれていた。かつて男女別技術科の時代に数年間教えた経験はあったものの、当時とは環境も教材も大きく変化しており、Bluetooth対応のダイナモ・モーターやプログラミング対応のデジタル時計といった最新の技術教材に戸惑いながら授業を進める日々が続いた。

そんな中、SNSで「アラムコSTEAMチャレンジ」の広告を見つけ、以前から興味を持っていたプログラミング教材「タコラッチ」に応募。面接を経て、8月に採用校として選ばれ、AkaDakoタコラッチのセット41台が勤務校に届いた。準備作業に追われつつも、9月から3年生の授業で活用を開始。しかし、教育委員会との連絡ミスにより、iPadの専用ブラウザが未インストールというトラブルが発生。それでも生徒たちは、タコラッチのユニークな見た目に興味を持ち、課題解決カードを使ったアンプラグドなプログラミング学習の授業を楽しんだ。

さらに、校内研究授業では美術科ではなく、2年生の技術科でタコラッチを活用する授業を実施。3・4時間目にA・B(E)組の連続公開授業を設定し、多少のトラブルはあったものの、USBの抜き差しで解決し、教材の可能性を他の教員にもアピールすることができた。

現在は2年生でAIを活用した画像認識技術の授業を展開し、1年生には年度末にタコラッチを用いた課題解決型授業を計画している。退職を控えた最後の年、可能な限り実績を積み重ねながら、免許外の技術科に挑戦する還暦の教師として奮闘を続けている。

実践結果・感想(受賞者):

- 3年生は実践終了ですが、まだ1・2年生は継続中です。(現在:全学年授業終了)

- 実践を通じて感じるのは、用意された教材全てICTに不慣れな教諭(自分のような)でも、使いやすいことと、安心なサポート体制が用意されているところではないかと思います。

- AkaDakoタコラッチの魅力を今一度あげて見ると(10月からの使用感より)

- 1. 何よりその色とネーミング(完成形ではない、むき出し基盤のデバイスが魅力的)

- 2. 豊富な教材集&スライド(Web上に教材集があり、指導者へのスライドも用意されている)

- 3. 秀逸な課題解決カード(課題解決カードが思考のエンジンとして有効に活用できる)

- 4. デバイスのUSB強制抜き差しが可能な点(Micro:bit等では無理…)

- 5. iPadでも専用のブラウザで対応できる点

- 令和7年からは教科書にも掲載されると聞いていますので、これからの実践が楽しみです。

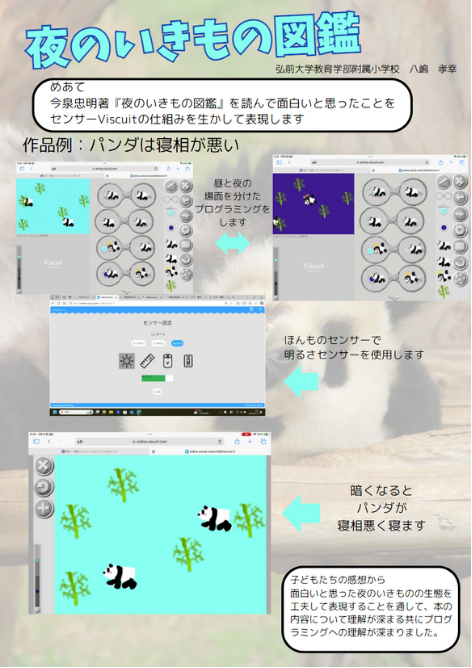

🎖️探究クリエイティブ賞🎖️

実践タイトル:「夜のいきもの図鑑」

受賞者:弘前大学教育学部附属小学校 八嶋孝幸 先生

実践内容:今泉忠明著「夜のいきもの図鑑」を読んで、面白いと思ったことを、akadakoとviscuitを繋げて、センサーviscuitの機能を生かして表現する。

実践結果・感想(受賞者):

面白いと思った夜のいきものの生態を工夫して表現することを通して、本の内容について理解を深める共にプログラミングへの理解が深まった。

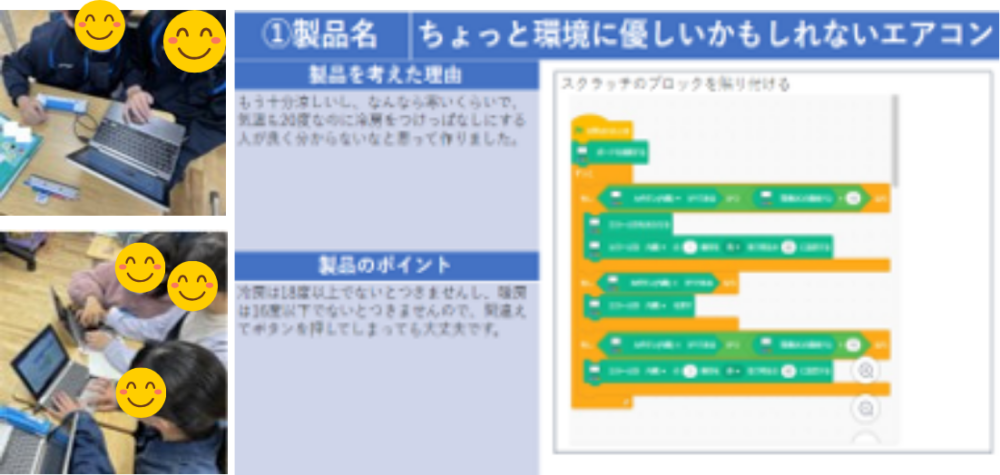

🎖️STEAMイノベーション賞🎖️

実践タイトル:「STEAMS TIMEでの問題解決でのAkaDakoの活用」

受賞者:さいたま市立美園南中学校 宮内智

実践内容:

さいたま市教育委員会が全校で実施することを求めているSTEAMS(STEAMにさいたま市独自にSportsを加えたもの) TIMEにて、問題解決のための製品を作成するために、AkaDakoやmicro:bit、MESH等を生徒に選択させ、課題解決を図るための試行錯誤を行った。

実践結果・感想(受賞者):

生徒は最初デバイスに興味津々であり、簡単にセンサーの値が取得できることに驚きつつ、楽しみながら問題解決に向けての製品検討を行っていた。

Teachble machineなども活用してAIについての理解も深めているが、ScratchとTeachble machineの接続は教育委員会より不可と判定されたため、AkaDakoやMESHを活用した製品となるように取り組んでいた。

🎖️未来デザイナー賞🎖️

実践タイトル:「みどりの学園株式会社~無駄やお困りごと解決します~」

受賞者:茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 大山翔 先生

実践内容:

本学習は「電気の利用」の最後の学習として「みどりの学園株式会社~無駄やお困りごと解決します~」という題名でプログラミングで身近な無駄や困りごとを解決することをねらいとして実施した。

まず、 AkaDako探究ツールの基本的な操作(6つのセンサー、2つのアクチュエーター)を全体で学習する。そして、一人一人が開発者とし身近な課題をプログラミングで解決していく。児童は「暗い時に電気が自動でつくライト」のような明るさセンサー使用したもの、「温度によって冷房と暖房が自動でつくエアコン」のような温度センサーを使用したものなど、生活しやすくなる製品を開発した。

さらに、ゴミ捨て場にカラスが来ていて母がいつも困っているということから距離センサーを使ってゴミ捨て場にカラスが近づいたら音と振動でカラスを撃退するといった、実生活における困りごとを解決する製品を開発した。

実践結果・感想(受賞者):

児童は製品開発という視点で学習に取り組むことで探究的に学ぶことができていた。作成する製品は児童によって様々で、自分の思っているような動きになるよう試行錯誤をする姿が見られた。また、センサーを用いたプログラミングを実際に行うことで、自分達の身近なところで様々な工夫がなされ、生活がしやすくなっているのだということが分かったという振り返りをする児童もいた。

🎖️未来創造賞🎖️

実践タイトル:「AkaDakoを活用した STEAM教育の実践」

受賞者:加賀市立橋立中学校 荒木誠吾 先生

実践内容:

中学校1年生の技術分野、中学校2年生の総合的な学習におけるSTEAM教育にてAkaDakoを活用した課題解決学習に取り組んだ。生徒は身の回りの問題から課題を設定し、その解決にあたりAkaDakoを活用することでプログラミング能力と課題解決能力の育成を図った。

実践結果・感想(受賞者):

本実践を通じて、生徒たちの中に問題に対する認識と課題を設定して解決しようという意識が生まれたことが明らかになった。特に、大きな課題に一度に取り組むのではなく、自分たちでも解決できそうな課題に設定することで、小さな実践が社会を変える第一歩につながるという意識が育まれた。

AkaDakoを活用した本実践は、中学校1年生から3年生までを通して様々な課題解決学習に取り組むことで、生徒の課題解決に対する意識のハードルを下げ、実生活においても生徒自身が自ら課題解決に取り組む意欲を高めることができると考えられる。今後も継続的にSTEAM教育を推進し、社会に貢献できる人材の育成を目指していきたい。

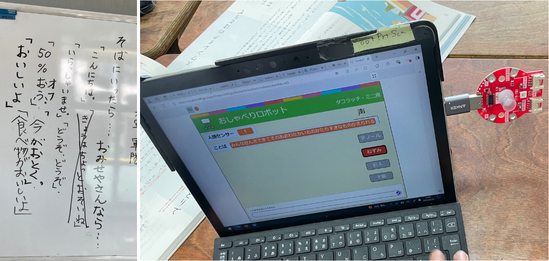

🎖️言語探究賞🎖️

実践タイトル:「akadakoと日本語指導ーお店屋さんでお客さんへの声かけロボットをつくろうー」

受賞者:東京都新宿区立戸山小学校 稲田路子 先生

実践内容:

日本語教室において、日本語入力のスピード向上と言語の多様性に気づかせる学習を行いました。

- 授業の流れ

- 1. センサーの仕組みを知りましょう

無限に言葉を入力・発話できる仕組みについて理解を深めてました。 デフォルトの「こんにちは」を使用し、操作を体感しました。 - 2. お店屋さんでの呼びかけの課題を解決しましょう

- ①お店の前に機械を配置したことを考えました。

- ②お客様を店内へ誘導するために効果的な言葉を考えました。

- ③店前で発話する言葉を選定しました。

- ④言葉を発話し、紙に書く作業とタブレットに入力し、タブレットが思ったように発話できているか確認する作業を2人1組で交互に行いました。

- 3. この時間で気づいたことを発表しましょう

- ①仲間と協力して言葉を調整し、発話内容を確認しました。

- ②日本語の表現の多様性と効果について理解を深めました。

- 1. センサーの仕組みを知りましょう

- 使用した機能

- akadakoのミニタコラッチ

- 人感センサー

- 教材資料

- 結果

- 1.日本語入力のスピードが向上しました。

- 2.発話時の違和感を聞くことで修正する習慣が形成されました。

- 3.日本語の多彩な表現への気づきが深まりました。

実践結果・感想(受賞者):

日本語指導における6観点(読む・書く・聞く・話す・言語知識・漢字知識)を満たす教材として、大変良い成果を得ることができました。

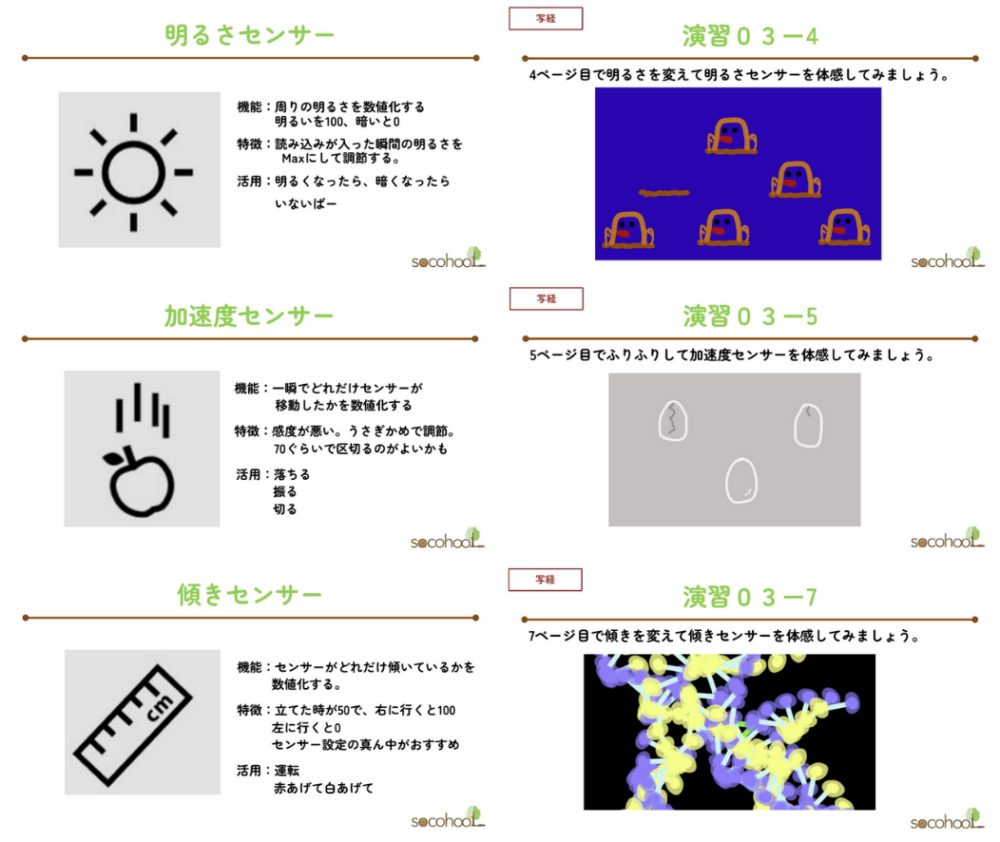

🎖️教育イノベーター賞🎖️

実践タイトル:「センサービスケット講座」

受賞者:NPO法人Type_T 岩崎京太 先生

実践内容:

AkaDakoとビスケットの接続の仕方やワークショップの開き方までを講座化し、TypeTの先生向けに3回の講座を行った。

インストラクショナルデザインを生かした構成にし、講座中に演習活動を行うことで、その場で理解することができるように工夫した。また、宿題演習を設けることで記録の定着化を図った。

実践結果・感想(受賞者):

のべ、7人の先生にご参加いただいた。

仕組みの部分を説明したことで、先生方の疑問に答えることができ、授業実践につながった。

スライドを共有したことで、振り返りの際に使用でき、授業を考える際の役にたった。

ビスケットをフィジカルで動かせたらと思う人は多いが、接続の仕方や使い方が難しいなどの問題点が多かったが、この講座で操作できる先生が多くなり、AkaDakoとビスケットを一緒に使おうとする先生が増えた。

🎖️クリエイティブチャレンジ賞🎖️

実践タイトル:「Viscuit × AkaDako ハロウィンランドをつくっちゃおう」

受賞者:栃木県小山市立間々田小学校 岩野淳子 先生

実践内容:

AkaDakoのセンサーとViscuitがコラボレーション。

東京学芸大でのTokyo Education Showにて、公開授業andワークショップ。年齢は小学校1年生から中学生まで。Viscuitで描いた作品に、AkaDakoのセンサーを使ってプログラミング。4種類のセンサーのワールドを作り、個別最適かつ自由進度なプログラミングをし、自分の想いを表現する活動を展開した。

実践結果・感想(受賞者):

成果

まずは、あまり実践のないViscuit✖️AkaDakoの授業を組み立ててことは、指導者として、大きな学びとなった。さらに良い事例が生まれる叩き台ができた。

年齢も経験値も違う子どもたちが、自分のペースで表現するというめあてに向かって取り組めていた。

個別最適なプログラミングができるよう方向性を示したり、活用できるセンサーを4つにしたりしたことは、効果的であった。

例示したものを動かしたい。動かしてから作りたい!という様子が子どもたちの作品から見えてきた。動かすことで、センサーについて理解して、自分の作品に繋げていっていた。

例を真似ることが、学ぶことに繋がっていた。

自分のやりたいことを「自己決定」して、活動に取り組むことができていた。

多様な人々の幸せのために、自分自身が未来の担い手になっているという「自己有用感」に気づかせる機会になった。

課題

ランドをみんなでシェアする時間は、自分の作品を伝えたい思いやみんなの作品の良さを味わおうとする尊い時間だった。もっと時間をかけられれば良かった。

例示を動かすことで、子どもたちは、センサーを理解して、自分の作品に繋げていっていた。ワークショップに合う例示を丁寧に考えていくことが大切だと感じた。

ViscuitとAkaDakoを取り入れていく授業は、ある程度Viscuitに慣れ親しんでからでも遅くはない。

センサーを使う前に水族館ランドを作り、そこからセンサーを提示していく授業案も考えられた。

ひとつのセンサーに絞って授業をする授業も良かったかもしれない。

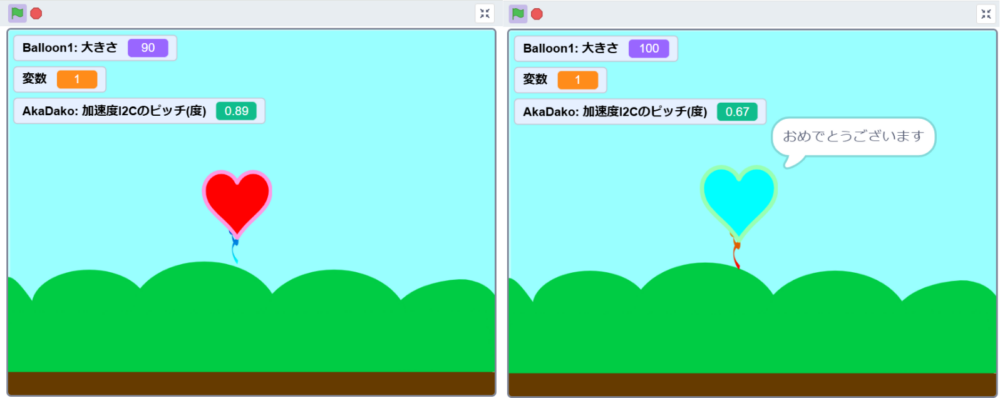

🎖️チームスピリット賞🎖️

実践タイトル:「デジタルハート・エクスプロージョン — 2年生が挑む学級革命」

受賞者:つくば市立研究学園小学校 内田卓 先生

実践内容:

本プロジェクトは、小学2年生のプログラミング係の児童中心に、AkaDako探究ツールを活用してScratchでプログラムを作成することで実現しました。児童たちは、クラス全体で日々の「いいこと」を実践するチャレンジを展開し、その成果を視覚的に体感できる仕組みを構築。具体的には、児童が一つ一つの「いいこと」を積み重ねるたびに、画面上のハートがAkaDakoの動きに合わせて大きく成長し、合計100回の行動が達成された際には、華やかなお祝いメッセージが表示されるというシステムです。これにより、各児童の行動がクラス全体の成果として反映され、プログラミング技術と日常の行動が融合した学級運営の新たなモデルを創出しました。

実践結果・感想(受賞者):

この取り組みにより、児童たちは自分たちの努力が目に見える形で反映される喜びを実感し、自己肯定感と連帯感が大きく向上しました。プロジェクトを通して、児童一人ひとりが「いいこと」を実践する意欲を高めるだけでなく、全体としてのクラスの一体感が強まる効果が確認されました。さらに、児童たちは自らプログラムを制作する過程で、論理的思考や創造力を養うとともに、デジタル技術の可能性に触れる貴重な体験を得ることができました。今後、この実践を基盤として、さらなる革新的な学級運営や新たなチャレンジが展開されることに期待が寄せられています。

関連リンク

第1回AkaDako実践アワード受賞実践:https://akadako.com/3446/

第3回AkaDako Meetup in Tokyo 実施報告:https://akadako.com/5107/